《中国热带医学》

92岁同济专家获国际金奖!他的发现或将助力疟疾

4月21日,记者从华中科技大学同济医学院附属同济医院获悉,92岁的感染科专家、医学博士赵灿熙教授因在中医治疗热带病研究领域的突出成绩,被俄罗斯工程院授予2021年金奖。

赵灿熙自1956年从武汉同济医学院(现华中科技大学同济医学院)毕业后即留校,致力于中医治疗热带病的研究,并取得了系列成就。他在全球首次发现中药芜荑中的成分亳菊具有良好的抗疟作用,鉴于目前恶性疟疾产生了普遍的抗药性,该发现有望成为疟疾治疗的补充。

俄罗斯国家工程院的前身是苏联工程院,是由前苏联科学院、科工部、国防部等部门联合成立的跨行业科学机构,是俄罗斯三大跨行业科学机构之一,在俄罗斯经济发展中扮演着重要角色。

从“一把草 一根针”到600多种中药图谱

“我是一个纯粹的西医”,赵灿熙1951年考入上海同济大学医学院,1956年毕业留校在附属同济医院工作,之后成为一位消化道疾病专业的内科医生。

为响应毛主席发出的“把医疗卫生工作的重点放到农村去”的号召,赵灿熙1970年参加农村巡回医疗队。“一把草、一根针”,一行六人,赵灿熙任队长,到湖北黄冈罗田一边开展巡回医疗,一边学习民间的治病方法。

赵灿熙对于植物有一种天生的向往,而物产丰饶的大别山,对于初次接触中医的赵灿熙来说,简直是一座中医药的自然博物馆。在那里,他换了四个卫生所。而每换一次卫生所,就安排一次上山认药的任务,医疗队中的一位老中医蒋洁尘成为他认识中草药的启蒙老师。

那时条件很艰苦,他就用草棍自制标本夹,将收集到的中草药用草棍固定住,再用毛笔描摹出每一种草药的样子,最后竟积攒了600多种中草药的素描样本,同时还收集了一些民间治疗疑难杂症的单方。这些都为他开展中医药研究打下了基础。

用中药治疗血吸虫病

回到医院后,他在中药研究室开始了中医药的研究,如三七治疗心绞痛的理论依据,同时还将一些中药应用于临床。

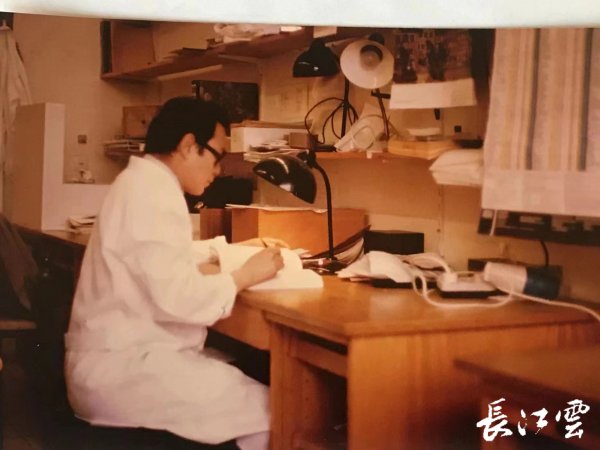

1979年,赵灿熙经组织推荐,考取德国洪堡基金会奖学金,次年到德国图宾根大学热带医学研究所学习热带病。当时,血吸虫病在中国农村,特别是湖北还很常见,所以他确定的研究方向为中药治疗血吸虫病。

赵灿熙知道,中医所提到的虫病并不等同于西医中的寄生虫病,但当时可借鉴的资料极少,所以他只能通过翻阅典籍,查询了许多传统医药治疗虫病的中药。最终他携带了26种中药,在异国他乡开始了中国传统医学的研究。

在图宾根,他穿梭于热带病研究所、生理生化研究所和药物研究所,被戏称为“公交车上的研究员”。幸运的是,很快研究就有了发现:传统中药——苦楝根皮有抑制血吸虫发育的作用。这一结果让导师不免另眼相待,也对中药产生了浓厚的兴趣。

但考虑到瑞士已生产广谱治疗寄生虫的新药,且疗效好副作用少,导师建议他转为恶性疟疾的研究。因为彼时恶性疟疾已经产生严重的抗药性,对新药之期盼求之若渴,若能发现具有抗疟作用的中药,无疑具有极大的临床价值。于是,中药抗疟成为赵灿熙此后的研究新课题。

中药抗疟 新方法带来新可能

在导师的指导下,他对带去的26种中药进行提取,并对疟疾、睡眠病和血吸虫病的动物模型进行实验研究。

古籍中医文献曾记载常山具有抗疟作用,20世纪30年代已有药学家从常山中分离出三种具有抗疟作用的生物碱,但服用常山有呕吐作用,这一成分未进入临床。

“不能就这样放弃!”此行德国,赵灿熙决定另辟蹊径。他采用虫血症、疟原虫总数、红细胞及原虫各自的酶谱变化为标准来判断常山的疗效。结果显示常山乙醇提取物对于抗氯喹株及氯喹敏感株疟原虫、红细胞内期疟原虫及组织培养的恶性疟疟原虫均有良好效应,值得进一步研究。在人工培养的恶性疟疾病原体的研究中,他发现,在培养基中,当常山提取物脓毒为每毫升3毫克和333毫微克时,分别于第二天和第五天可将培养基中的疟原虫全部消灭。

“美国人曾在几千种药物中寻找治疗疟疾新药都没有成功,赵先生却在短时间内从中药中找到了,这是一个了不起的创举。”托品根大学疟疾研究室主任荣克博士说。于是,赵灿熙又将常山乙醇提取物与抗呕吐药物合用,在对实验动物家鸽的观察中发现,这样可以明显地减轻或完全消除呕吐副作用。

上一篇:地球气候越来越诡异!非洲热带国家狂下暴雪,

下一篇:海南医学院热带医学院揭牌成立